MacBook Airの購入を検討している、あるいは既にお使いの方で、macbook air リフレッシュレートについて詳しく知りたいと考えていませんか。特に、m1、m2、m3、m4といったチップごとの違いや、13インチと15インチのディスプレイ性能の差は気になるところです。リフレッシュレートとはそもそも何なのか、画面の滑らかさに影響する周波数や、60Hzと120Hzの違いについても、正しく理解しておきたいものです。

また、内蔵ディスプレイだけでなく、外部モニターを接続した際のリフレッシュレート設定や、その変更が可能かどうか、現在の設定を確認する方法についても疑問をお持ちかもしれません。

この記事では、MacBook Airのリフレッシュレートに関するあらゆる疑問に、網羅的かつ分かりやすくお答えします。モデルごとの仕様から、外部モニター接続時の注意点まで、あなたの知りたい情報がきっと見つかります。

- MacBook Air各モデルの内蔵ディスプレイのリフレッシュレート仕様

- 外部モニター接続時のリフレッシュレート設定と確認する方法

- リフレッシュレートの変更可否と注意点

- 60Hzと120Hzの違いやちらつき(フリッカー)への対処法

macbook air リフレッシュレートの基本仕様

- m1 m2 m3 m4チップでの違い

- 13インチモデルのディスプレイ性能

- 15インチモデルのディスプレイ性能

- リフレッシュレートとは何かを解説

- 60Hzと120Hzの違いと見え方

- 内蔵ディスプレイのリフレッシュレート

m1 m2 m3 m4チップでの違い

MacBook Airのリフレッシュレートやディスプレイ出力性能は、搭載されているAppleシリコン(m1、m2、m3、m4チップ)によって少しずつ異なります。まず、基本としてMacBook Airの内蔵ディスプレイのリフレッシュレートは、どのチップのモデルであっても最大60Hzに設定されています。

違いが顕著に現れるのは、外部ディスプレイへの出力性能です。特に、接続できるモニターの数や、サポートされる最大リフレッシュレートに差があります。

M1およびM2チップを搭載したMacBook Airは、公式には1台の外部ディスプレイにしか対応していません。これに対して、M3チップ搭載モデルでは、MacBook Air本体のカバーを閉じた状態(クラムシェルモード)に限り、最大2台の外部ディスプレイに接続できるようになりました。そして、最新のM4チップ搭載モデルでは、本体を開いたままでも最大2台の外部ディスプレイをサポートするなど、世代を追うごとにマルチタスク性能が向上しています。

以下の表に、各チップの外部ディスプレイサポート仕様をまとめました。

| 搭載チップ | 外部ディスプレイサポート | 最大解像度・リフレッシュレート(例) |

| M1 | 最大1台 | 6K解像度 / 60Hz |

| M2 | 最大1台 | 6K解像度 / 60Hz |

| M3 | 最大2台(クラムシェルモード時) | 1台:6K/60Hz、2台目:5K/60Hz |

| M4 | 最大2台 | 1台:6K/60Hz、2台目:4K/144Hz |

このように、特にM4チップでは高リフレッシュレートのゲーミングモニターなども性能を活かしやすくなっており、チップの世代によって体験が大きく変わる可能性があることを理解しておくことが大切です。

13インチモデルのディスプレイ性能

MacBook Airの13インチモデルは、携帯性と性能のバランスに優れた人気のモデルです。現行のM2およびM3チップを搭載した13インチモデルには、13.6インチのLiquid Retinaディスプレイが採用されています。

このディスプレイは、非常に高い解像度(2,560×1,664ピクセル)を誇り、写真やテキストをくっきりと鮮やかに表示します。また、輝度は500ニトと十分に明るく、屋外などの明るい場所でも視認性が高いのが特徴です。さらに、P3の広色域に対応しているため、一般的なsRGBよりも豊かな色彩を表現でき、写真編集やデザイン作業にも適しています。

ただし、リフレッシュレートに関しては、前述の通り最大60Hzです。MacBook Proモデルに搭載されているProMotionテクノロジー(最大120Hzの可変リフレッシュレート)には対応していません。

とはいえ、Webブラウジングや書類作成、動画視聴といった日常的な使い方において、60Hzで不便を感じることはほとんどありません。むしろ、薄型軽量のボディと美しいディスプレイの組み合わせは、場所を選ばずにクリエイティブな作業やエンターテイメントを楽しむための最適な選択肢の一つと考えられます。

15インチモデルのディスプレイ性能

より大きな作業スペースを求めるユーザーのために、MacBook Airには15インチモデルもラインナップされています。このモデルには、15.3インチのLiquid Retinaディスプレイが搭載されており、13インチモデルの優れた性能をそのままに、画面サイズを拡大しています。

解像度は2,880×1,864ピクセルに向上し、輝度500ニト、P3広色域対応といった基本スペックは13インチモデルと共通です。もちろん、リフレッシュレートも同様に最大60Hzとなっています。

15インチモデルの最大のメリットは、何と言ってもその広大な表示領域です。複数のウィンドウを並べて作業したり、映像コンテンツを迫力ある大画面で楽しんだりする際に、その効果を最大限に発揮します。また、画面サイズが大きいことに加え、13インチモデルの4スピーカーサウンドシステムに対して、フォースキャンセリングウーファーを備えた6スピーカーサウンドシステムを搭載しており、より没入感のあるオーディオ体験が可能です。

一方で、本体サイズと重量は13インチモデルよりも増すため、頻繁に持ち運ぶ用途には13インチモデルの方が適しているかもしれません。どちらのモデルを選ぶかは、作業スタイルや携帯性への要求によって判断すると良いでしょう。

リフレッシュレートとは何かを解説

リフレッシュレートという言葉を耳にしたことはあっても、その正確な意味を理解している方は少ないかもしれません。リフレッシュレートとは、簡単に言うと「ディスプレイが1秒間に何回、画面の表示を更新できるか」を示す数値のことです。

この単位は「Hz(ヘルツ)」で表されます。例えば、60Hzのリフレッシュレートであれば、1秒間に60回画面が新しく描き換えられている、ということになります。この数値が高ければ高いほど、画面の更新頻度が上がり、映像やコンテンツの動きがより滑らかに見えるようになります。

具体的には、マウスカーソルを動かしたときの軌跡、ウィンドウをドラッグして移動させるときのスムーズさ、ウェブページをスクロールしたときの表示のなめらかさなどに影響します。特に、動きの速いゲームや映像コンテンツでは、高リフレッシュレートの恩恵を大きく感じることができます。

MacBook Airのリフレッシュレートは60Hzですが、これは多くのノートパソコンやオフィス向けモニターで採用されている標準的な値です。

60Hzと120Hzの違いと見え方

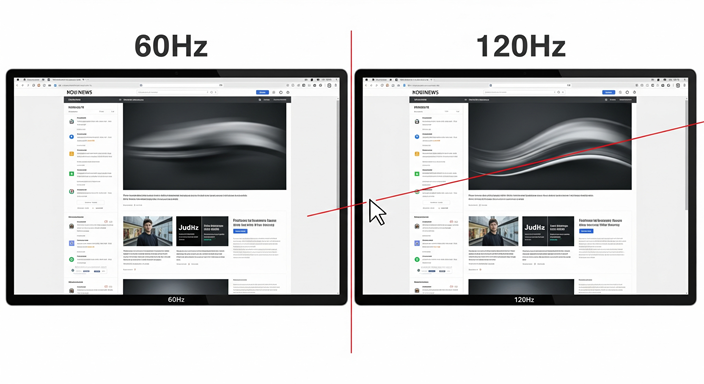

リフレッシュレートの数値が違うと、具体的にどのように見え方が変わるのでしょうか。ここでは、標準的な60Hzと、高性能なディスプレイに採用される120Hzの違いについて解説します。

単純に計算すると、120Hzは60Hzの2倍の回数、画面を更新しています。この差は、実際の使用感に明確な違いをもたらします。

見え方の違いが顕著な場面

- スクロール操作: ウェブサイトや長い文章をスクロールする際、120Hzの方が文字や画像の残像感が少なく、くっきりと表示されたまま滑らかに移動します。60Hzでは、少しカクついた印象を受けることがあります。

- マウスカーソルの動き: 120Hzのディスプレイ上では、マウスカーソルが吸い付くように滑らかに動きます。60Hzと比較すると、その差は一目瞭然です。

- 動画やアニメーション: 動きの速い映像やアニメーションでは、120Hzの方が一つ一つのコマが滑らかにつながり、より自然でリアルな動きとして認識できます。

- ゲーム: 特に一瞬の判断が求められるアクションゲームやFPS(ファーストパーソン・シューティングゲーム)では、リフレッシュレートの高さが有利に働くことがあります。

MacBook Airは60Hzですが、MacBook Proの上位モデルには最大120Hzの可変リフレッシュレートを実現する「ProMotionテクノロジー」が搭載されています。これにより、Proモデルでは非常に滑らかな操作感を得られます。

ただ、Web閲覧やメール、書類作成といった一般的な用途がメインであれば、60Hzでも十分に快適な作業が可能です。120Hzの滑らかさは魅力的ですが、すべてのユーザーにとって必須の機能というわけではないことも覚えておくと良いでしょう。

内蔵ディスプレイのリフレッシュレート

これまでの説明で触れてきた通り、MacBook Airの内蔵ディスプレイのリフレッシュレートは、M1から最新のM4チップ搭載モデルに至るまで、一貫して最大60Hzに設定されています。

これは、MacBook Proシリーズとの明確な差別化点の一つです。Proモデルに搭載されている「ProMotionテクノロジー」は、コンテンツの動きに合わせてリフレッシュレートを自動的に調整し、最大120Hzの滑らかな表示とバッテリー消費の抑制を両立する高度な技術です。

MacBook Airにこの技術が搭載されていない理由としては、いくつかの要因が考えられます。一つは、製品ラインナップにおける役割の違いです。MacBook Airは、薄型軽量で優れたバッテリー性能を持つ、より幅広いユーザーに向けたモデルとして位置づけられています。一方でProモデルは、動画編集や3Dグラフィックスなど、より高いパフォーマンスを要求するプロフェッショナル向けの仕様となっています。

また、120Hz表示は60Hz表示に比べて消費電力が大きくなる傾向があり、MacBook Airが重視するバッテリー駆動時間とのトレードオフも考慮されている可能性があります。

したがって、MacBook Airを選ぶ際は、内蔵ディスプレイが非常に高品質なLiquid Retinaディスプレイである一方、リフレッシュレートは60Hz固定であるという点を理解しておくことが大切です。

外部モニターでのmacbook air リフレッシュレート

- 現在の周波数を確認する方法

- 外部モニターのリフレッシュレート設定

- リフレッシュレートの変更は可能か

- 可変リフレッシュレートに関する注意点

- 総括:macbook air リフレッシュレートのポイント

現在の周波数を確認する方法

MacBook Airを外部モニターに接続した際に、そのモニターがどのリフレッシュレート(周波数)で動作しているかを確認するのは非常に簡単です。以下の手順で確認できます。

- まず、Appleメニュー(画面左上のリンゴのマーク)をクリックし、「システム設定」を選択します。

- サイドバーから「ディスプレイ」をクリックします。

- 接続している外部モニターのアイコンを選択すると、そのモニターの設定画面が表示されます。

- 「リフレッシュレート」という項目を探します。ここに表示されている数値が、現在のリフレッシュレートです。

MacBook Airの内蔵ディスプレイの場合、このリフレッシュレートの項目自体が表示されないか、表示されても「60ヘルツ」から変更できないことがほとんどです。

この確認方法は、特に高リフレッシュレート対応のゲーミングモニターなどを接続した際に役立ちます。「120Hz対応のモニターなのに、なぜか動きが滑らかでない」と感じた場合、まずはこの設定画面で意図したリフレッシュレートで動作しているかを確認することが、問題解決の第一歩となります。

外部モニターのリフレッシュレート設定

MacBook Airを外部モニターに接続した際のリフレッシュレートは、一つの要素だけで決まるわけではありません。主に以下の3つの要素が相互に関係し合って、最終的な設定が決まります。

1. 外部モニターの性能

当然ながら、接続するモニター自体が対応している最大リフレッシュレートが上限となります。60Hzまでしか対応していないモニターを接続しても、120Hzで表示することはできません。

2. 接続ケーブルの規格

モニターとMacBook Airを接続するケーブルも非常に重要な要素です。HDMIやDisplayPortといった接続方式があり、それぞれにバージョン(例:HDMI 2.0, DisplayPort 1.4など)が存在します。ケーブルの規格が低いと、モニターとMacBook Airが対応していても、高いリフレッシュレートで映像を伝送できない場合があります。例えば、4K解像度で120Hzを出力したい場合などは、HDMI 2.1やDisplayPort 1.4といった比較的新しい規格に対応したケーブルが必要です。

3. MacBook Airのチップ性能

前述の通り、M1, M2, M3, M4といったチップによって、サポートする最大解像度とリフレッシュレートが異なります。特に最新のM4チップは4K/144Hzといった高リフレッシュレート出力に対応しており、高性能な外部モニターのスペックを最大限に引き出すことができます。

これらのことから、外部モニターで特定の高いリフレッシュレートを実現したい場合は、MacBook Air本体だけでなく、モニターとケーブルの仕様も合わせて確認することが不可欠です。

リフレッシュレートの変更は可能か

この問いに対する答えは、「接続するディスプレイによる」となります。

内蔵ディスプレイの場合

MacBook Airの内蔵ディスプレイのリフレッシュレートは、ユーザーが任意に変更することはできません。これはハードウェアレベルで60Hzに固定されているため、ソフトウェアの設定で120Hzなどに引き上げることは不可能です。

外部ディスプレイの場合

一方、外部ディスプレイに接続している場合は、話が異なります。接続しているモニターが複数のリフレッシュレート(例:60Hz, 100Hz, 120Hz, 144Hzなど)に対応していれば、macOSの「システム設定」からリフレッシュレートを変更することが可能です。

変更手順は以下の通りです。

- 「システム設定」を開き、「ディスプレイ」を選択します。

- 変更したい外部モニターを選択します。

- 「リフレッシュレート」のドロップダウンメニューをクリックすると、そのモニターが対応し、かつ現在の接続状況で利用可能なリフレッシュレートのリストが表示されます。

- リストから希望のリフレッシュレートを選択すれば、設定が適用されます。

ただし、選択肢に目的のリフレッシュレートが表示されない場合は、モニターが対応していないか、使用しているケーブルの帯域が不足している可能性があります。その場合は、モニターの仕様書を確認したり、より高品質なケーブルに交換したりといった対策が必要になります。

可変リフレッシュレートに関する注意点

MacBook Airの内蔵ディスプレイは60Hzの固定リフレッシュレートですが、外部モニターとの接続時には、特にM1やM2チップ搭載モデルで予期せぬ問題が発生することが報告されています。その代表的なものが「フリッカー」と呼ばれる画面のちらつき現象です。

これは、特定のモニターとの組み合わせで発生することがあり、Macとモニター間のリフレッシュレートの同期がうまくいかないことが原因の一つと考えられています。必ずしもすべての環境で起こるわけではありませんが、もし外部モニターでちらつきが発生した場合は、いくつかの対処法を試す価値があります。

フリッカー現象への対処法

- カラープロファイルの変更: 「システム設定」の「ディスプレイ」設定内で、外部モニターのカラープロファイルを別のものに変更してみる。

- 輝度の自動調節をオフにする: 内蔵Retinaディスプレイの設定で、「輝度を自動調節」のチェックを外す。

- True Toneをオフにする: 同じく内蔵ディスプレイの設定で、「True Tone」のチェックを外す。

- Night Shiftをオフにする: 「ディスプレイ」設定内の「Night Shift」を無効にする。

- ケーブルやポートの変更: 別のHDMI/DisplayPortケーブルを試したり、MacBook Airの別のThunderboltポートに接続し直したりする。

これらの設定変更によって、症状が改善される場合があります。可変リフレッシュレート(VRR)対応のゲーミングモニターなどを接続する際は、このような互換性の問題が起こる可能性も念頭に置いておくと、いざという時に冷静に対処できるでしょう。

総括:macbook air リフレッシュレートのポイント

この記事では、MacBook Airのリフレッシュレートに関する様々な情報を解説してきました。最後に、重要なポイントを箇条書きでまとめます。

- MacBook Airの内蔵ディスプレイのリフレッシュレートは全モデルで最大60Hz

- MacBook ProのProMotion(最大120Hz)には非対応

- 日常的な用途では60Hzでも十分快適な操作が可能

- リフレッシュレートが高いほどスクロールなどの動きが滑らかに見える

- M1からM4までチップ世代によって外部ディスプレイのサポート仕様が異なる

- M3以降のモデルでは2台の外部ディスプレイ接続に対応(条件あり)

- M4チップは4K/144Hzといった高リフレッシュレート出力に対応

- 外部モニターのリフレッシュレートはモニター、ケーブル、Macの性能に依存する

- 外部モニターのリフレッシュレートは「システム設定」から確認・変更が可能

- 内蔵ディスプレイのリフレッシュレートは変更できない

- 高リフレッシュレートを出力するには対応する規格のケーブルが必要

- M1/M2モデルでは外部モニターとの接続でちらつきが報告されることがある

- ちらつきの対処法としてディスプレイ関連の設定変更が有効な場合がある

- 13インチと15インチモデルでリフレッシュレートの仕様に差はない

- 自分の用途に合わせてmacbook air リフレッシュレートの仕様を理解することが大切

コメント