こんにちは!Windowsパソコンを使っていて、「あれ、これってどうなってるんだっけ?」と何か調べたくなるとき、ありますよね。例えば、ソフトをインストールしようとして自分のPCのスペックやOSのバージョン、32bitか64bitかを知りたくなったり、プリンター設定でIPアドレスが必要になったり。あるいは、Wi-Fiパスワードを忘れて確認したくなったり。

でも、いざ調べようと思っても「どこを見ればいいの?」と迷ってしまうことも多いかなと思います。特に、最近なんだかPCの動作が遅いと感じて原因を探りたい時や、過去のエラー履歴、イベントログを確認したい時、ディスクの空き容量が気になった時、Windowsのアップデート履歴をチェックしたい時など、調べる目的が専門的になるほど、その方法がわからなくなってしまいがちです。

この記事では、そうしたWindowsで何か調べたい様々な場面で役立つ「どこで・何を確認すればよいか」という基本的な操作方法を、わかりやすくまとめてみました。このガイドが、皆さんの「?」を解消する手助けになれば嬉しいです。

- 自分のパソコンの基本情報(型番やスペック)の確認方法

- ネットワーク設定(IPアドレスやWi-Fiパスワード)の調べ方

- PCの動作が遅い原因やエラー履歴を調査する手順

- ディスク空き容量やアップデート状況の確認方法

windowsで何か調べるPCの基本情報

まずは基本中の基本、自分のパソコンが「何者」なのかを知る方法ですね。新しいソフトを入れる時や、サポートに問い合わせる時にも必須の情報です。意外と知らない場所にある情報も、コマンド一つでサッと出せたりしますよ。

PCの型番を調べる簡単な方法

自分のパソコンの「名前」とも言える型番(モデル名)は、ドライバーを探したり、対応するアクセサリーを探したりする時に絶対に必要になりますよね。一番手っ取り早いのは、パソコン本体を確認する方法です。

ノートパソコンなら本体の裏側にシールが貼ってあることが多いですし、デスクトップならケースの側面や背面に記載されています。ただ、長年使っているとシールが擦れて読めなくなっていることも…。

そんな時、Windowsが起動するなら、ソフトウェアから確認するのが確実です。私のおすすめは「システム情報」を使う方法です。

「システム情報」で型番を確認する手順

- キーボードのWindowsキー + Rキーを同時に押して、「ファイル名を指定して実行」ウィンドウを開きます。

- 名前の欄に msinfo32 と半角で入力して「OK」をクリックします。

- 「システム情報」の画面が開きます。右側の一覧にある「システムモデル」という項目に、あなたのPCの正確な型番が表示されているはずです。

豆知識:コマンドでもっと早く!

コマンドプロンプト(検索ボックスで「cmd」と入力)を開いて、wmic csproduct get name と入力してEnterキーを押すだけでも、型番(Name)だけをピンポイントで表示できて便利ですよ。

この「msinfo32」は型番以外にもたくさんの情報が見られるので、覚えておくとすごく役立ちます。

OSのバージョン情報を確認

「お使いのWindowsのバージョンは?」と聞かれて、すぐに答えられますか? Windows 11なのか10なのか、さらに「Pro」なのか「Home」なのか、といったエディション(種類)も重要です。

これも、驚くほど簡単なコマンドで確認できます。

一番簡単な「winver」コマンド

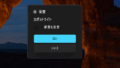

先ほどと同じように Windowsキー + Rキー を押して、「ファイル名を指定して実行」を開きます。そこに winver と入力して「OK」を押してみてください。

これだけで、「Windowsのバージョン情報」という小さなウィンドウが開き、エディション(例:Windows 11 Home)や、さらに詳細な「バージョン 22H2」といった情報、OSビルド番号まで一目でわかります。サポートに情報を伝える時などは、この画面のスクリーンショットを送るのも良いですね。

「設定」アプリからも確認できます

もちろん、グラフィカルな画面からも確認できますよ。

- Windows 11の場合: 「設定」アプリ → 「システム」 → 一番下の「バージョン情報」

- Windows 10の場合: 「設定」アプリ → 「システム」 → 左側メニューの一番下「詳細情報」

ここでも「Windowsの仕様」という欄で、エディションやバージョンを確認できます。

スペックとシステム情報を調べる

新しいゲームや専門的なソフトを買う前に、「自分のPCでちゃんと動くかな?」と心配になること、ありますよね。その時に必要なのが、CPUやメモリ(RAM)といった「スペック」の情報です。

これも、実は先ほどの「OSのバージョン情報」と同じ画面で確認できてしまうんです。

「設定」アプリの「バージョン情報」(Windows 10なら「詳細情報」)を開くと、「Windowsの仕様」の上あたりに「デバイスの仕様」という欄があります。

- プロセッサ: これがCPUのことです。「Intel(R) Core(TM) i7-…」や「AMD Ryzen 7 …」といった名前が書いてあります。

- 実装RAM: これがメモリの容量です。「16.0 GB」のように表示されていますね。

この2つが、PCの「頭脳」と「作業机の広さ」にあたるので、ソフトの動作要件と見比べる際は、まずここをチェックしてみてください。

GPU(グラフィックボード)を調べるには?

特にゲームや動画編集をするなら、GPU(グラフィックボード)の性能が気になりますよね。これは少し別の場所にあって、「タスクマネージャー」で見るのが手軽かなと思います。

Ctrl + Shift + Escキーを同時に押してタスクマネージャーを起動し、「パフォーマンス」タブを選んでみてください。左側に「GPU」という項目があれば、それをクリックすると右上に「NVIDIA GeForce …」や「Intel(R) Iris(R) Xe …」といったGPUのモデル名が表示されます。

タスクマネージャーはPCの動作をリアルタイムで監視できる便利なツールです。詳しい起動方法などについては、「Windows 10 のタスク マネージャーを起動する方法」の記事も参考にしてみてくださいね(Windows 11でもほぼ同じです)。

32bitか64bitかの見分け方

ソフトをダウンロードする時、「32ビット版」と「64ビット版」のどちらを選ぶか迷った経験はありませんか? これは、お使いのWindows OSの「システムの種類」に合わせる必要があります。

この確認も、実は先ほどから何度も見ている画面で完結します。

「設定」アプリの「バージョン情報」(Windows 10なら「詳細情報」)を開き、「デバイスの仕様」セクションの中にある「システムの種類」という項目を見てください。

ここに「64ビット オペレーティングシステム、x64ベース プロセッサ」と書かれていれば「64ビット版」です。「32ビット オペレーティングシステム、x86ベース プロセッサ」なら「32ビット版」ですね。

最近のパソコン、特にWindows 11が最初から入っているモデルは、ほぼ全て64ビット版です。Windows 11には32ビット版のOS自体が存在しないんですね。なので、Windows 11をお使いなら、迷わず「64ビット版」のソフトを選んで大丈夫かなと思います。

32ビットOSは、使えるメモリが最大4GBまでという制限がありましたが、64ビットOSはその制限がなく、大容量メモリを活かせるのが特徴です。

Wi-Fiパスワードの確認

これ、地味に「あるある」じゃないですか? 新しいスマホやタブレットをWi-Fiにつなごうとした時、「あれ、家のWi-Fiのパスワード(ネットワークセキュリティキー)って何だっけ?」と。ルーターの裏を見に行くのも面倒だし…。

そんな時、今まさにWi-Fiに接続しているWindowsパソコンがあれば、そこからパスワードを確認できるんです! これは本当に便利なので、ぜひ覚えておいてほしいです。

ただし、この設定はちょっと深い場所にあります。

コントロールパネルからパスワードを表示する手順

- タスクバーの検索ボックスに「コントロールパネル」と入力して開きます。

- 表示方法が「カテゴリ」になっている場合は、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順にクリックします。(表示方法が「アイコン」なら直接「ネットワークと共有センター」をクリック)

- 「アクティブなネットワークの表示」という欄に、今接続しているWi-Fi名(SSID)が青いリンクで表示されているはずなので、そこをクリックします。

- 「Wi-Fiの状態」というウィンドウが開くので、「ワイヤレスのプロパティ」ボタンをクリックします。

- 新しいウィンドウが開いたら、「セキュリティ」タブに切り替えます。

- 「ネットワーク セキュリティ キー」の欄がパスワードですが、●で隠されています。その下にある「パスワードの文字を表示する」のチェックボックスにチェックを入れると…

出ました! そこに探していたWi-Fiパスワードが表示されます。

この操作は、管理者権限が必要な場合があります。また、職場のネットワークなど、ご自身が管理していないWi-Fiではセキュリティポリシー上、表示できない(または、そもそも試すべきではない)場合もあるので、基本的にはご自宅のWi-Fiで困った時に使うテクニックとして覚えておいてくださいね。

IPアドレスを調べる

ネットワークプリンターの設定や、一部のオンラインゲーム、NAS(ナス:ネットワーク接続ストレージ)への接続などで、「IPアドレス」が必要になることがあります。これはネットワーク上の「住所」のようなものですね。

これも、コマンドプロンプトから調べるのが一番早いです。

ipconfig コマンドで一発確認

タスクバーの検索で「cmd」と入力して「コマンドプロンプト」を開きます。黒い画面が開いたら、 ipconfig と入力してEnterキーを押してみてください。

たくさんの情報が出てきますが、見るべき場所は決まっています。

- 有線LANで接続している場合: 「イーサネット アダプター」の項目

- Wi-Fi(無線LAN)で接続している場合: 「Wireless LAN adapter Wi-Fi」の項目

その中にある「IPv4 アドレス」という行を見てください。「192.168.1.5」のような形式で表示されているのが、あなたのPCの現在のIPアドレスです。

もっと詳しい情報を見るには

ipconfig /all というコマンド(/all の前に半角スペース)を使うと、IPアドレスだけでなく、MACアドレス(物理アドレス)やDNSサーバーのアドレスなど、ネットワークに関するあらゆる詳細情報が確認できますよ。

「設定」アプリの「ネットワークとインターネット」から、接続中のネットワークの「プロパティ」を見ても確認できますが、コマンドの方が圧倒的に早いので、私はいつも「ipconfig」を使っています。

windowsで何か調べる動作とエラー

ここからは、パソコンの「健康状態」を調べる方法です。「なんだか調子が悪い…」と感じた時に、その原因を探るためのツールを紹介しますね。Windowsには、私たちが思う以上に詳細な「健康日誌」が記録されているんですよ。

PCの動作が遅い原因を探る

「最近、パソコンの起動が遅い」「アプリがよく固まる」…そんな時、まず開くべきは「タスクマネージャー」です。

先ほどGPUを調べる時にも使いましたが(Ctrl + Shift + Escキーで起動)、タスクマネージャーの真価は、PCの「今」の動作状況をリアルタイムで監視できるところにあります。

「プロセス」タブで犯人捜し

タスクマネージャーを開いたら、まず「プロセス」タブを見てみましょう。ここでは、今動いている全てのアプリやバックグラウンドプロセスが一覧表示されています。

注目すべきは「CPU」「メモリ」「ディスク」の列です。どこかの列が真っ赤になっていたり、常に高い数値(例:90%以上)を示していたりしませんか?

もし特定のアプリがCPUやメモリを異常に食いつぶしているなら、それが動作が遅い原因である可能性が非常に高いです。フリーズしてしまったアプリ(「応答なし」と表示されます)も、ここで選択して「タスクの終了」をクリックすれば強制終了できますね。

「スタートアップ」タブで起動を速く

PCの起動が遅い場合は、「スタートアップ アプリ」(または「スタートアップ」タブ)をチェックしてみてください。ここには、Windowsの起動と同時に自動で始まるプログラムが一覧になっています。

「スタートアップへの影響」が「高」になっているもので、普段使わないアプリがあれば、それを選択して「無効化」してみましょう。不要な自動起動アプリを無効にするだけで、起動時間が劇的に改善されることもありますよ。

ただし、セキュリティソフトや、PCの動作に必要なドライバー関連のプログラム(発行元が「Microsoft」や「Intel」「NVIDIA」などになっているもの)は、むやみに無効化しないように注意してくださいね。

エラー履歴とイベントログの見方

「いつからか分からないけど、なんとなく調子が悪い」という、原因がはっきりしない不調ってありますよね。そんな時に頼りになるのが、Windowsが自動で記録している「エラー履歴」です。

まずは「信頼性モニター」を見てみよう

私がいちばんにおすすめしたいのが、「信頼性モニター」です。これは、PCの安定性をグラフで可視化してくれる「健康日誌」のようなツールです。

タスクバーの検索ボックスに「信頼性」と入力すると、「信頼性の履歴の表示」というのが出てくるので、それを開いてみてください。

日ごとの安定性が折れ線グラフで表示され、アプリのエラー(赤い×印)やWindows Updateの成功(青いiマーク)などが時系列で記録されています。「調子が悪くなった日」に赤い×印が集中していないか、あるいは「何か新しいソフトをインストールした直後からエラーが出始めていないか」などを確認できます。

上級者向け:「イベントビューアー」

もっと詳細な「カルテ」が見たい場合は、「イベントビューアー」を使います。検索ボックスに「イベントビューアー」と入力すれば開けます。

ただ、これは本当に専門的で、正常な動作のログも大量に含まれているので、最初は圧倒されるかもしれません。

見るべきポイントは、左側のツリーにある「Windows ログ」の中の「システム」と「アプリケーション」です。そこで「レベル」が「エラー」や「重大」になっているログに注目します。

エラーログに記録されている「ソース」(原因のプログラム名)や「イベントID」(エラー番号)をコピーしてネットで検索すると、解決策が見つかることもありますよ。これは少し上級者向けのトラブルシューティングですね。

ディスクの空き容量を増やす

パソコンを使っていると、知らず知らずのうちに不要なファイルが溜まって、Cドライブ(システムドライブ)の空き容量が少なくなってくることがあります。空き容量が極端に減ると、システムの動作が不安定になったり、Windows Updateが失敗したりする原因にもなります。

そんな時は、Windows標準のツールで安全に「お掃除」しましょう。

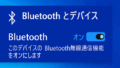

新しい「ストレージセンサー」機能(Windows 10/11)

最近のWindowsなら、「ストレージセンサー」という自動お掃除機能が便利です。

「設定」アプリ → 「システム」 → 「ストレージ」(または「記憶域」)を開きます。「ストレージセンサー」という項目があるので、これを「オン」にしてみてください。

さらに「ストレージセンサーを構成するか、今すぐ実行する」をクリックすると、ごみ箱の自動削除のタイミングや、ダウンロードフォルダーの一時ファイルを削除する設定などをカスタマイズできます。一度設定しておけば自動でメンテナンスしてくれるので、とても楽ですよ。「今すぐクリーンアップ」ボタンで、すぐに空き容量を増やすことも可能です。

昔ながらの「ディスククリーンアップ」

もっと強力に、手動で掃除したい場合は、昔からある「ディスク クリーンアップ」ツールも健在です。検索ボックスに「ディスク クリーンアップ」と入力して起動します。

Cドライブを選択してスキャンした後、「システム ファイルのクリーンアップ」ボタンを押すのがポイントです。これを押すと、もう一度スキャンが走り、「Windows Update のクリーンアップ」といった、数ギガバイト(GB)単位の大きな不要ファイルを削除対象に含めることができます。

ディスククリーンアップの詳しい使い方については、「Windows 10でディスククリーンアップを実行する方法」のページも参考になるかもしれません。基本的な操作はWindows 11でも共通しています。

Windowsアップデート履歴の確認

Windowsを安全で快適な状態に保つために、「Windows Update」は非常に重要です。セキュリティの穴を塞いだり、新しい機能を追加したり、バグを修正したり、といった更新が毎月のように提供されています。

自分のPCがちゃんと最新の状態になっているか、また、過去にどんな更新が適用されたかを確認するのも、大事な「調べる」作業の一つですね。

「設定」アプリを開き、一番下にある「Windows Update」(Windows 10なら「更新とセキュリティ」)をクリックします。

- 現在の状態: 「最新の状態です」と表示されていればOKです。「更新プログラムのチェック」ボタンを押して、手動で確認することもできます。

- 更新の履歴: 「更新の履歴」(または「更新の履歴を表示する」)をクリックすると、これまでインストールされた更新プログラムが一覧で表示されます。

この履歴の中で、もし「インストールに失敗しました」という記録が残っている場合は、それが何らかの不調の原因になっている可能性もあります。

アップデートの種類

履歴を見ると、「機能更新プログラム」「品質更新プログラム」「ドライバー更新プログラム」など、種類が分かれていることに気づくと思います。

- 機能更新プログラム: 年に1~2回の大規模アップデート(例:21H2 → 22H2)

- 品質更新プログラム: 毎月のセキュリティ修正やバグ修正(これがメインです)

- ドライバー更新プログラム: PCパーツの動作を改善するものです

この違いを知っておくと、どんな変更が加わったのかが分かりやすくなりますね。

Windows Updateは基本的に自動ですが、時には手動で実行した方が良い場面もあります。その手順については、「Windows 11のWindows Updateを手動で実行する方法」で詳しく解説されていますので、よければご覧ください。

windowsで何か調べる時の総まとめ

今回は、Windowsで何か調べたくなった時に役立つ、様々な情報の確認方法をまとめてみました。いかがでしたでしょうか。

パソコンの型番やスペックといった「基本情報」から、IPアドレスやWi-Fiパスワードといった「ネットワーク情報」、さらにはタスクマネージャーや信頼性モニターを使った「健康状態」のチェックまで、Windowsには標準でたくさんの診断ツールが備わっていることがお分かりいただけたかなと思います。

コマンド(msinfo32 や winver, ipconfig)を使えば一瞬で情報にたどり着けますし、「設定」アプリや「コントロールパネル」を辿っていけば、より詳細な情報を視覚的に確認できます。

「windowsで何か調べる」時の第一歩

多くの場合、タスクバーの検索ボックスが一番の近道になります。「設定」「コントロールパネル」「信頼性」など、目的のツールの名前を直接入力するのが、一番早いかもしれませんね。

これらの「調べる」方法を知っておくことで、PCの不調に慌てず対処できたり、新しいことにチャレンジする時のハードルが下がったりするはずです。この記事が、皆さんの快適なWindowsライフの一助となれば幸いです。

ただし、システムの設定変更やファイルの削除などは、内容をよく理解してから行うことが大切です。特に「イベントビューアー」のログの解釈や、「ディスククリーンアップ」でのファイル削除などは、よくわからない項目は触らないのが無難です。

もし深刻なトラブルが疑われる場合は、無理に自分で解決しようとせず、メーカーの公式サイトでサポート情報を確認したり、専門のサポート窓口に相談したりすることも検討してくださいね。