「windows11 無償アップグレード 終了」というキーワード、気になって検索されたかなと思います。2025年10月14日にWindows 10の公式サポートが終わり、多くの方が「これからどうしよう?」と不安になっていますよね。

私のPCも「このPCは要件を満たしていません」と表示されてしまい、アップグレードができない状態でした。無償アップグレードは本当にもう終わってしまったのか、非対応PCではもう打つ手がないのか、気になりますよね。

また、有償の延長サポート(ESU)という話も聞くけれど、その価格や登録のやり方はどうなっているのか、そもそもアップグレード終了後にWindows 10を使い続けるのはどれくらい危険なのか。そういった疑問が次々と出てくるかなと思います。

この記事では、2025年11月現在の最新情報を基に、無償アップグレードの実際の状況や、Windows 10サポート終了後に私たちが取るべき現実的な選択肢について、分かりやすくまとめてみました。

- Windows 10サポート終了の本当の意味と危険性

- 無償アップグレードが「事実上」まだ可能な理由

- 非対応PCでもアップグレードを試みる方法とそのリスク

- 有償延長サポート(ESU)の価格と無料での登録方法

windows11 無償アップグレード 終了の真相

まず、「無償アップグレードが終了した」という情報の本当の意味と、Windows 10のサポートが終了した今、私たちが直面している「本当の危機」について整理していきましょう。

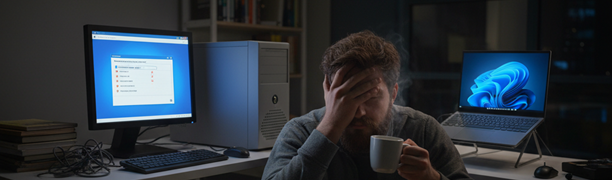

2025年、本当の「終了」とは

私たちが今、本当に直面している「終了」とは、無償アップグレードの可否よりも深刻な問題です。それは、2025年10月14日をもって、Windows 10 HomeおよびProエディションの公式サポートが完全に終了したという事実ですね。

これ以降、Microsoftからはセキュリティ更新プログラムや修正パッチ、テクニカルサポートが一切提供されなくなりました。PCが起動しなくなるわけではありませんが、セキュリティ的に「丸腰」の状態でインターネットに接続し続けることになるんです。

無償アップグレードはいつまで可能?

では、肝心の「Windows 11への無償アップグレード」はどうなったのでしょうか。

Microsoftによる公式なキャンペーンは数年前に終わったとされていますが、2025年11月現在も、技術的には無償アップグレードの道は開かれています。

正規のWindows 10ライセンス(HomeまたはPro)を持っていて、Windows 11のシステム要件を満たしているPCであれば、今でも追加費用なしでアップグレードが可能です。これは朗報ですよね。

さらに、公式には要件を満たさない「非対応PC」であっても、特定の方法を使えば無償でアップグレードできるルートが残っている、というのが現状のようです。

Windows 10を使い続けるリスク

サポートが終了したWindows 10をそのまま使い続けるのは、本当に危険なのでしょうか。結論から言うと、非常に危険だと私は思います。

セキュリティ更新が止まると、新しく発見された脆弱性(システムの穴)が放置されます。これは、家の鍵を開けっ放しにして外出するようなものです。

想定される深刻な脅威

- ランサムウェア: PC内の全データが暗号化され、元に戻すために高額な身代金を要求されます。

- 個人情報の流出: ネットバンキングのIDやパスワード、クレジットカード情報が盗まれる危険があります。

- PCの乗っ取り: ウイルスの発信源として悪用される可能性もあります。

過去にサポートが終了したWindows XPが「WannaCry」というランサムウェアの標的になり、世界中で大混乱が起きたのは記憶に新しいところです。あれと同じことが、いつ起きてもおかしくない状態なんです。

PC正常性チェックで「できない」

Windows 11へのアップグレードを試みた多くの方が直面するのが、Microsoft公式の「PC正常性チェック(PC Health Check)」アプリによる「このPCは Windows 11 の要件を満たしていません」という非情な宣告です。

私も最初はこれを見て「もうダメか…」と諦めかけました。このアプリは、PCのCPU、メモリ、ストレージ、そして特に「TPM」というセキュリティ機能が、Windows 11の厳格な基準を満たしているかをチェックします。

このチェックに引っかかってしまうと、Windows Updateを通じた簡単なアップグレードはできなくなってしまいます。

非対応PCの原因はCPUかTPM

では、なぜ「非対応」と判定されてしまうのでしょうか。主な原因は、大きく分けて2つあります。

原因1:CPUの世代が古い

Windows 11は、比較的新しい世代のCPU(Intelなら第8世代以降、AMDならRyzen 2000シリーズ以降など)しか公式にサポートしていません。たとえ性能的には十分なCore i7などでも、第7世代(例: Core i7-7700)以前のモデルは対象外となってしまうんです。

これは、Windows 11が重視する高度なセキュリティ機能(VBSなど)に、古いCPUがハードウェアレベルで対応していないため、とされています。

原因2:TPM 2.0が非対応または無効

もう一つの大きな壁が「TPM 2.0」です。TPM (Trusted Platform Module) は、暗号化キーなどを安全に保護するためのセキュリティチップのことです。

このTPM 2.0がPCに搭載されていないか、あるいは「搭載されているのにBIOS (UEFI) 設定で無効になっている」ケースが非常に多いんです。

BIOS設定でTPMを有効化

もし「非対応」と表示されても、すぐに諦めるのは早いかもしれません。特にTPMが原因の場合、簡単な設定変更でクリアできる可能性があります。

PCの起動時(メーカーロゴが出ている時)に特定のキー(DelキーやF2キーなど、メーカーによります)を押して「BIOS(UEFI)」設定画面に入ってみてください。

BIOS/UEFIで確認する項目

以下の項目を探して「有効 (Enabled)」に変更してみてください。

- Intel CPUの場合: 「Intel PTT」 または 「PTT」 (Intel Platform Trust Technology)

- AMD CPUの場合: 「AMD fTPM」 または 「fTPM」 (AMD Firmware TPM)

これらはCPU内蔵のTPM機能で、初期設定で「無効 (Disabled)」になっていることがよくあります。これを有効にして設定を保存・再起動し、もう一度PC正常性チェックを実行すると、あっさり「互換性あり」に変わるケースも少なくないですよ。

(※BIOSの操作はPCの起動に関わる重要な設定です。自信がない場合は、PCの取扱説明書をよく読んだり、詳しい方に相談したりすることをおすすめします。)

windows11 無償アップグレード 終了後の選択肢

では、BIOS設定を見直しても要件を満たせない「非対応PC」のユーザーや、アップグレードを選ばない場合、どのような選択肢が残されているのでしょうか。リスクを承知の上での回避策や、安全に使い続けるための有償プランを見ていきましょう。

非対応PCへの回避インストール

システム要件チェックを「回避」して、非対応PCにWindows 11を強制的にインストールする方法も存在します。ただし、これには大きなリスクが伴います。

Microsoftの公式警告とリスク

Microsoftは、要件を満たさないPCへのインストールを推奨していません。もし強行した場合、以下のリスクがあると明言しています。

- サポート対象外になる: これが最大のリスクです。インストールできても、将来のセキュリティ更新プログラムが一切受け取れなくなる可能性があります。セキュリティのためにアップグレードしたのに、本末転倒になってしまいます。

- システムが不安定になる: 互換性の問題で、PCが突然クラッシュしたり、特定の機能が動かなくなったりする恐れがあります。

- メーカー保証の対象外: PCの故障につながった場合、メーカーの保証が受けられなくなる可能性もあります。

これらのリスクを理解した上で、どうしても試したい場合の一般的な方法として「レジストリ編集」があります。

これは、Windows 11のインストールメディア(ISOファイル)からセットアップを実行する際に、レジストリを編集してCPUとTPMのチェックをスキップさせる方法です(MoSetupキーにAllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPUという値を追加します)。

ただし、レジストリの編集はシステムに深刻なダメージを与える可能性もあります。実行は完全に自己責任となりますので、細心の注意を払ってください。

Rufus利用のリスクと手順

もう一つの有名な回避策が、「Rufus(ルーファス)」というサードパーティ製のツールを使う方法です。これは、Windows 11のインストール用USBメモリを作成するツールで、作成時に「TPM / セキュアブート / メモリ容量」のチェックを外すオプションを選べます。

このUSBメモリからPCを起動すれば、非対応PCにもクリーンインストールができてしまいます。

しかし、この方法にも特有のリスクがあります。特に企業などで使う場合、管理者が意図しないところでセキュリティ機能(TPMやセキュアブート)が無効化された「非準拠PC」が生まれてしまう危険性があります。BitLocker(ディスク暗号化)が機能しないなど、深刻なセキュリティ問題につながる可能性もあるため、安易な利用は禁物です。

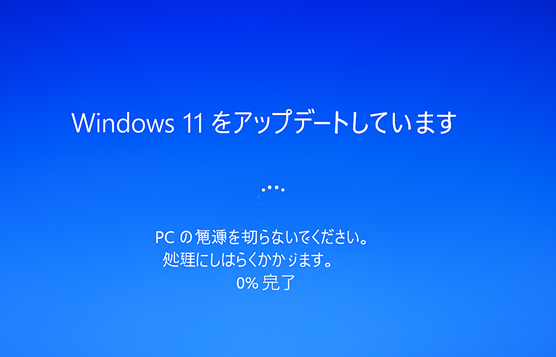

有償ESUでWindows 10を延命

アップグレードが物理的に不可能な場合や、リスクを冒したくない場合、Microsoftは「最後の砦」として有償の延命プログラムを提供しています。これが「ESU (拡張セキュリティ更新プログラム)」です。

これは、サポートが終了したWindows 10に対し、最長3年間(まずは1年間)、月次の「重要」および「緊急」のセキュリティ更新だけを有料で提供し続けるプログラムです。

従来は大企業向けでしたが、Windows 10では初めて、私たち個人ユーザー(Home/Pro)向けにも提供されることになりました。対象はバージョン 22H2 です。

ESUの価格と無料登録の方法

気になるESUの価格ですが、個人向けはPC1台あたり年間30ドル(約4,500円)が基本価格のようです(2025年11月時点)。

しかし、このESUを実質無料で入手できる方法がいくつかあるようです。

ESUを無料で入手する方法(2025年11月時点)

- 欧州経済領域(EEA)のユーザー: 1年間のESUが無料で提供されます。

- Microsoft Rewards ポイントの利用: Microsoftアカウントでサインインし、1,000 Microsoft Rewards ポイントを保有していると、ESUの1年ライセンスと無料で引き換えることができるようです。

登録は「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Update」の画面から行います。資格を満たしていると「今すぐ登録 (Enroll now)」といったリンクが表示されるはずです。

ただし、2025年10月のサポート終了直後、この登録プロセスでエラーが多発するという問題がありました。もし「問題が発生しました」と表示されて登録できない場合は、緊急修正プログラム「KB5071959」がWindows Updateで配信されていないか確認してみてください。これを適用しないと、11月以降のセキュリティ更新が受け取れない可能性があるため、ESUを検討する方は最優先でチェックすべき点かなと思います。

windows11 無償アップグレード 終了と今後

さて、windows11 無償アップグレード 終了を巡る現状と、Windows 10サポート終了後の選択肢について見てきました。

2025年11月現在、セキュリティリスクを考えると、サポートが切れたWindows 10を「現状維持」で使い続ける選択肢は、もうないと言っていいでしょう。

まずは、Microsoft公式の「PC正常性チェック」アプリを実行してみるのがスタートですね。

今、取るべき行動のまとめ

- 【最優先】PC正常性チェックを実行する。

- 【互換性ありの場合】 すぐにWindows 11へ無償アップグレードする。(これが最善策です)

- 【互換性なしの場合】

- まずBIOS/UEFIで「Intel PTT」や「AMD fTPM」が有効か確認する。

- それでもダメなら「ESUプログラム」への登録を検討する。(Rewardsポイントでの無料化もチェック)

- ESU登録でエラーが出るなら、修正パッチ「KB5071959」を確認する。

- 回避策(レジストリやRufus)は、将来の更新が止まるリスクを承知の上での「最終手段」と心得る。

- 長期的な安全を考え、Windows 11 PCへの買い替えを検討する。

ちなみに、Windows 11に移行した後も安心はできません。古いバージョンのWindows 11(例: 23H2)もサポートが終了し、最新版(例: 25H2)へ強制的にアップグレードされるプロセスが始まっています。これからはOSを常に最新の状態に保つことが「新常識」になっていくんですね。

この記事で紹介した価格や手順、プログラムの条件は、2025年11月時点での情報です。Microsoftの方針は変更される可能性もありますので、最終的な判断や操作を行う前には、必ずMicrosoftの公式サイトで最新の情報をご確認ください。また、BIOSの変更や回避策の実行は、ご自身の責任において慎重に行ってくださいね。